“네, 그렇죠”

침착하고 낮은 목소리가 나를 구석으로 몰았다. 나는 구석에 자리 잡은 날카로운 모서리를 손으로 더듬으며 이곳의 싸늘함을 인지했다.

설마 그가 멀쩡히 이곳의 일원이 될 줄은 내가 알았겠는가. 처음의 어색함과 뻣뻣함이 만들어낸 무질서한 소음 안에, 나는 아무 의심 없이 뭉텅이의 무언가를 쏟아 넣었다. 내가 쏟아 넣은 것에는 그를 향한 맹목적인 분노나 실망뿐 아니라 언젠가 나에게 박혀 떨어지지 않았던 지독한 저주 같은 고통도 포함되어 있었다. 그때의 나는 바로 뒤에 펼쳐질 무시무시한 일은 생각하지도 못했으니까.

언젠가 그를 하찮고 평범하게 여겼던 일원들은 그가 가진 거대하고 막을 수 없는 흐름에 예외 없이 깨져 나가고 가루가 되어 제 형체를 가지지 못하게 되었다. 한없이 작아져 가는 그들을 보며 나는 예상되는 불행을 경험하며 오들오들 몸을 떨었다.

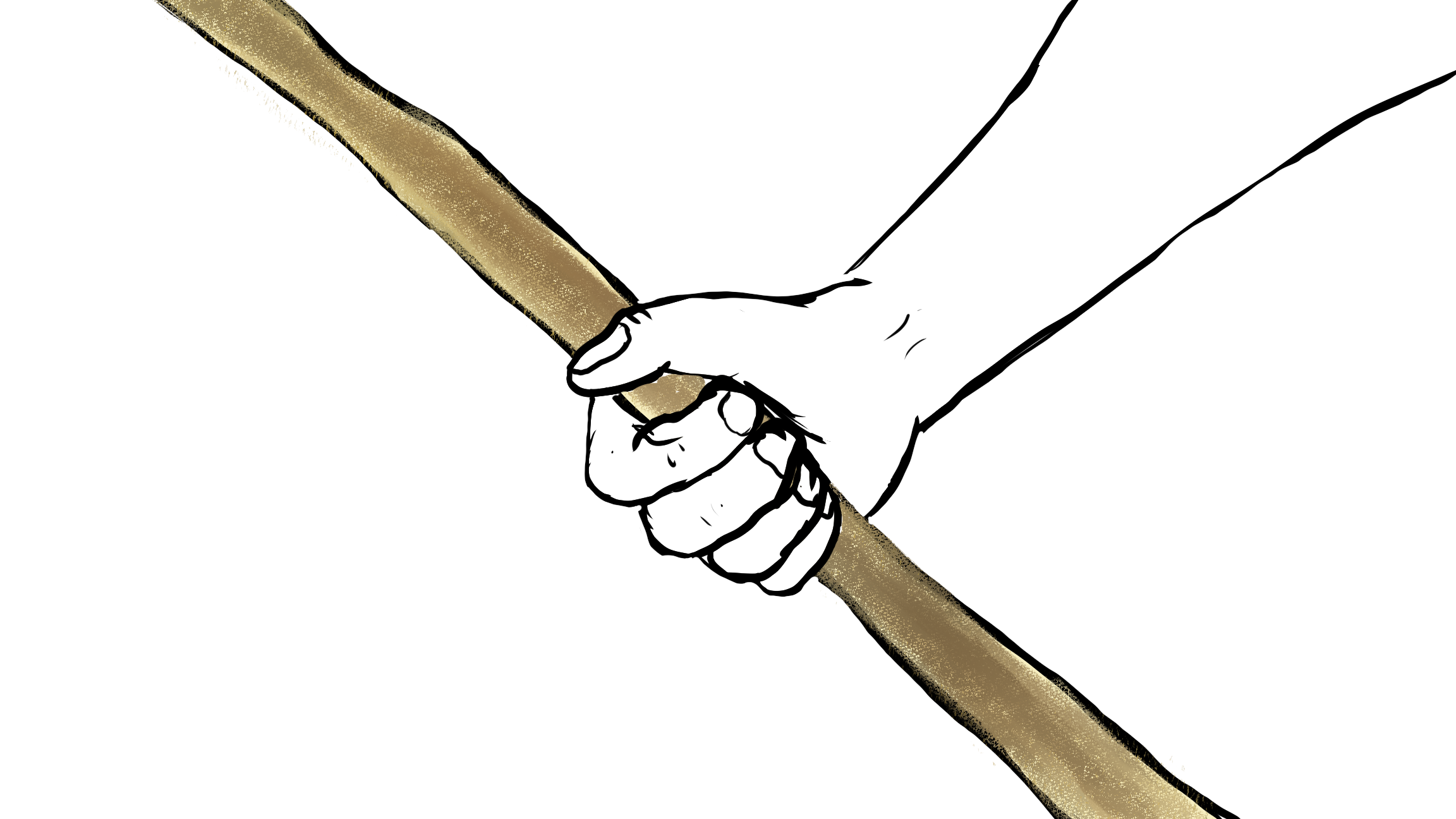

다행이라 할 만한 것은 내가 그를 업신여겼다는 사실이 수면 위로 드러나지 않았다는 것이다. 차갑고 날카로운 창끝은 이미 그의 피가 엉겨 붙어 구별하기 쉬웠지만, 나는 그저 누군가가 두 손으로 꼭 쥐고 있는 창대였으니까.

불행한 것은 그가 창을 맞아 피를 흘릴 때 창대에 자신의 피가 흘러 들어간 사실을 알고 있다는 것이다. 그런데 그는 아무것도 단죄하지 않았다. 그저 시간의 거대한 톱니바퀴를 굴리며 언젠가 갈려 나갈 창대의 중간 부분을 응시할 뿐이었다. 나는 차츰 갈려 나가는 창대와, 아무것도 원하지도 않는 그의 황망한 눈을 바라보았다. 그는 어느 곳을 보는 것일까. 그는 먼 미래를 보는 것일까. 아니면 과거로부터 흘러서 온 발자국을 곱씹는 것일까. 나는 도저히 그를 알 수가 없었다. 그가 침묵하면 나는 눈만 깜박이며 팽팽하게 조여진 공간의 길을 억지로 견디며, 그가 풀어낼 때까지 잠시 딴생각에 목을 매야 했다. 그가 아무렇지 않게 나를 상대 한다면 나는 그동안 어리석었던 과거의 경망스러움을 크게 부풀려 머리 옆에 바짝 붙여 그에게 단죄의 시간을 약속받아야 할지도 모른다. 나는 반드시 찾아올 그날을 생각하며 불안함을 친숙하게 여기고 기다릴 뿐이었다.

가끔 창끝의 시끄러웠던 그들을 떠올리며 차라리 이곳에 아무것도 기대하지 않고 사라지는 것은 어떨지 생각했지만,그것 또한 새로운 종류의 고통이었다. 그럴 수 있는 것인가. 내가 다른 곳에 가면 창대는 될 수 있는 것인가. 혹여 다른 곳에서는 누군가 신경 쓰지 않는 나무 부스러기가 되는 것은 아닌가. 또는 아무도 볼 수 없는 가루가 되어 쓸모없는 해악이 되는 것은 아닌가. 나는 그럴 수가 없었다. 잘려 나가더라도 나는 창대로 잘려 나가고 싶다. 누군가 붙잡고 사용하는 창대라도 되는 것이 낫다.

어느 날 그가 나의 어깨를 붙잡고 살갑게 대하는 때가 있었다. 나는 순간 그가 꾹 눌러 잡은 어깨에서 찌르르 전기가 관통해 심장 주변을 훑고 발바닥을 간지럽히는 것 같아 발가락 하나를 세워 그쪽을 긁어내기도 했다. 혹시 그는 내가 창끝의 졸렬함을 늘어놓는다면 용서해 주는 것인가. 아니면 아무것도 없이 누군가에게 휘둘러지는 창대의 설움을 울부짖듯 쏟아내야 하는 것인가.

나는 그런 적이 없다.

나는 찌른 적이 없다.

나는 네가 파괴하기를 바라지 않았다.

나는 네가 무사할 줄 몰랐다.

라고.