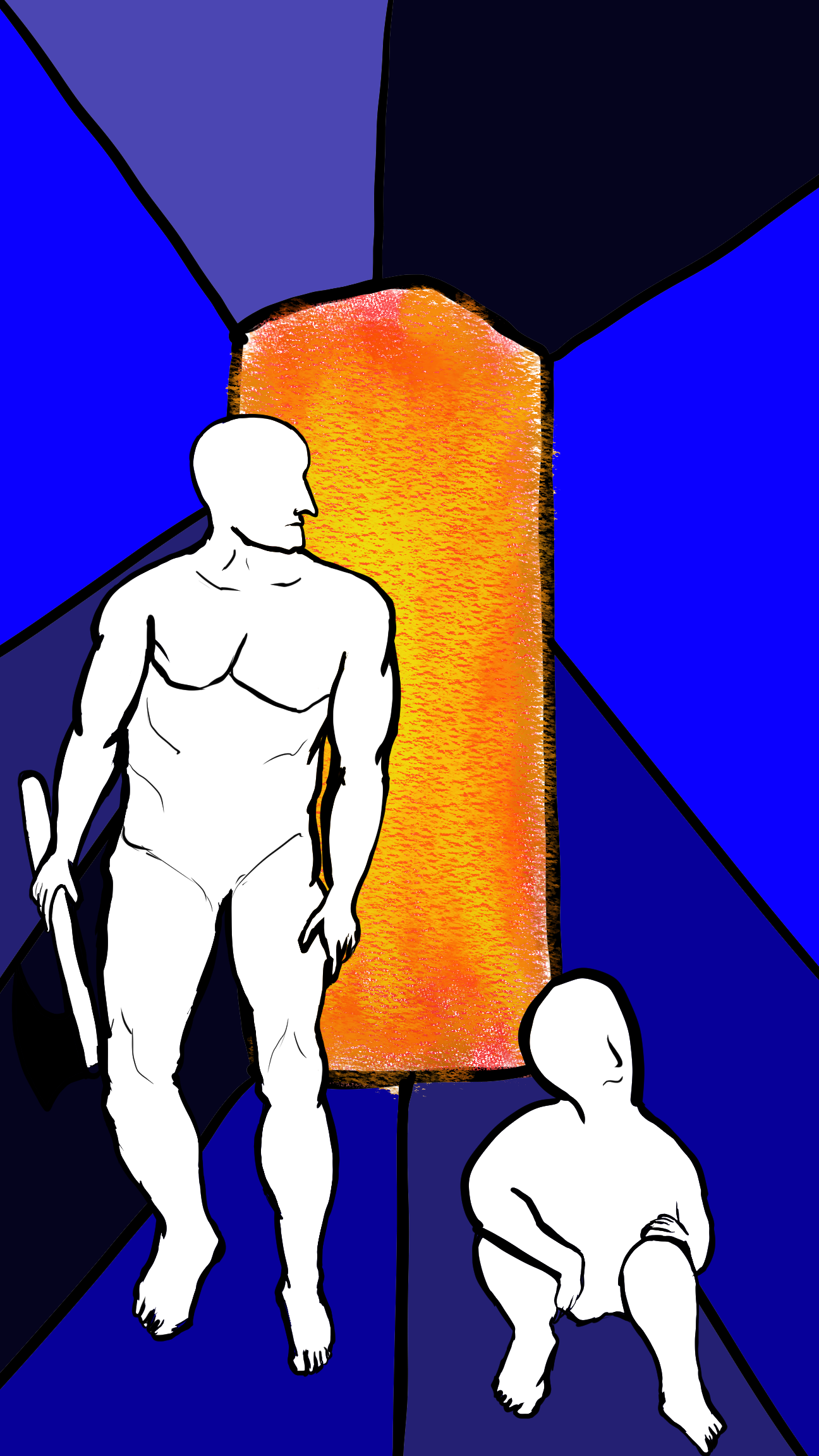

이런 허술한 문을 넘겠다고 다들 버둥거리지만 제대로 하는 놈이 없으니 지루할 따름이다. 선임 문지기는 냉랭하고 무심한 표정으로 입을 다물고 있었는데, 아마 입술 아래쪽은 강하게 찔러 올리는 무언가가 있는 게 분명하다. “그래” “아니” 말고는 ‘좋다’라는 신호를 보일 때 입을 약간 벌린 연결된 침묵 말고는 꽉 다문 무거운 침묵만 유지할 뿐이다. 그래서 그런지 선임이 잘라내는 움직임은 유달리 거칠고 막힘이 없었다. 마치 그동안의 침묵은 지금의 움직임을 위한 인내라고 하는 것처럼 말이다. 확실히 선임은 이것을 위해 침묵을 유지하는 것일지도 모른다. 하지만 나는 문을 넘으려는 그 사람에게

“이런 건 왜 붙여 넣어요?”

라고, 묻는 것을 참을 수 없었다. 선임이 잘라 놓은 거대한 덩어리는 한 구석 어딘가에 쌓아 놓다 보면 먼지와 함께 사라지는데, 나는 그 순간에 콧속으로 덩어리의 조각이 들어올까 봐 숨을 참는 것을 유지한 체 무릎이 꺾여 주저앉은 사람의 대답을 듣고자 했다. 그저 가느다란 껍데기를 걸친 그는 몸을 바들바들 떨며, 눈알을 좌우로 갈라놓고 한곳으로 모으지 못한 상태로

“그건 몰라요.”

라고 대답하기는 했지만, 그는 관문 저 앞에 처음 등장했을 때 자기 온몸에 붙은 덩어리를 귀하게 어루만지며 긴 혀를 늘어뜨려 놓고는 했다. 그의 혀가 내놓은 침방울이 내 얼굴에 묻자, 나는 내 얼굴을 닦아내면서

“이런 건 왜 붙여 넣어요?”

라고 물었다. 그는 눈 안에 핏줄을 징그럽게 세우고는 혀를 조금 더 날카롭게 움직이며 덩어리에 대해 장황한 설명을 했다. 그의 설명이 거슬리게도 귓가에 끈적하게 달라붙어 불쾌해질 때쯤, 내가 답답한 마음에

“그러니까 그건 왜 붙였….”

이라고 말하려던 순간, 선임의 거친 움직임이 덩어리를 잘라 내었다. 선임은 분명 깔끔하게 베어낼 수 있음에도 그의 긴 설명이 마음에 들지 않았는지 그가 고통스러워할 만한 방향으로 엇박자를 자처하며 잘라 내었다. 그가 비명을 지르다가 덩어리가 잘려 나가는 고통 때문에 이를 꽉 물었는데, 그때 길게 난 혀가 잘렸다. 바닥에는 선임이 잘라낸 덩어리와 그가 자신의 이로 끊어낸 혀가 뚝 떨어졌는데, 나는 혀를 손으로 짚어 문 안쪽으로 던져 버렸다. 필요한 말을 하는데, 혀가 길 필요는 없었다. 선임은 턱을 꾹 문 상태에서 지저분한 제거를 행하고 있었다. 그의 비명이 듣기 거슬렸던 나는 선임의 귓가에

“너무 시끄러웠죠?”

라며 속삭였다. 선임은 나의 말에 잊고 있었던 성의를 되찾고, 거칠지만, 확실한 제거를 수행하기 위해 등을 꽉 조였다.

잠시후 덩어리의 제거가 완료된 그의 껍질에서는 얇은 비늘소리가 들려왔다. 그는 그러나

“나는 잘 몰라요.”

라고, 되풀이할 뿐이었다. 역시 잘려 나간 혀가 문제였는지, 발음에는 오류가 없지만 내용에 오류가 발생하는 것 같았다. 나는 더 이상 기대 할 것이 없어 문을 손가락으로 가리키며

“이제 통과해요.”

라고 말했는데, 그는 개구리 볼처럼 빵빵하게 입을 불렸다. 나는 혹시 그의 혀가 덜 잘려 나간 것인가 생각하고

“뭐예요 그건”

이라며 그의 양 볼을 손으로 눌러 억지로 입을 벌리게 했다. 그의 입안에는 반토막 난 혀의 일부분이 어설픈 움직임을 보이며

“나는 잘 몰라요.”

라고, 표현하는 것 같았다. 나에게 잘 보일 필요는 없는데, 뭣 하러 혓바닥까지 공손한 것인지. 나는 한낱 문지기일 뿐인데 말이다. 오히려 선임에게 공손한 게 낫지 않을까. 아, 그건 더 바보 같은 짓이 될지도 모르지. 자기 것을 잘라 낸 것에는 공손함도 주기 두려울 테니까. 어차피 자기 것도 아닌데. 그것이 그렇게 두려울까. 나는 그의 얇은 껍질 위에 가느다랗게 축 처진 실들을 봤다. 아마 저것으로 덩어리에 영양분을 공급한 것이겠지. 나는 조금 더 생각해 보려다가 그만두었다. 쓸데없는 생각은 이곳에서 귀찮은 것만 만든다. 나는 다시 한번 손가락으로 문을 가리키며

“이제 가라니까요”

라고 그에게 말했지만, 그는 무릎이 땅에 박힌 채로 자기 몸도 제대로 가누지 못하고 기우뚱거렸다. 나는 앞으로 쏠려서 넘어질 것 같은 그를 손으로 막아서고 선임의 표정을 살폈다. 선임은 나와 눈을 마주치고 그를 보더니 아무 말도 하지 않았다. 그래, 내가 무슨 대답을 원한 걸까. 내가 그런 것을 바라는 게 더 어리석은 일이다.

나는 소매를 걷어붙이고 손가락 끝을 꼼지락거려 움직임을 확인하고 그의 양어깨에 붙은 껍질을 움켜쥐었다. 마치 축 늘어진 죽은 짐승을 건져내듯 그를 들어 올렸는데, 눅눅하고 끈적한 기분이 손바닥에 달라붙어 불쾌했다. 그는 나에게 껍질이 붙들린 채로

“나는 몰라요.”

라고 울상을 지었지만, 이때만큼은 단호해질 수밖에 없기 때문에 팔에 조금 더 힘을 주고 문 안쪽으로 던져냈다. 그가 문 안쪽으로 던져질 때 몸을 휘적거리면서 비명을 질렀는데, 선임은 침묵하며 나와 눈이 마주쳤다.