40.답변

여자가 나에게 물어보는 게 무엇인지 모르겠다. 여자가 당연히 이런 것쯤은 알고 있겠지 하는 투로 물어봐서 당당하게 모른다고 할 수도 없었다. 그러나 지금 내가 알지 못하는 것을 안다고 말할 수는 없어서 약간은 우물쭈물하며 말했다. 여자는 의심스럽다는 투로 말했다.

“그럼 [이것]은 알고 있죠?”

나는 [이것]은 알고 있었다. 모를 리 없지. 나는 곧바로 여자에게 [이것]에 대한 것을 주르륵 말해주었다. 여자는 내 대답에 조금은 안심한 모습이었다. 여자는 눈을 한번 깜박이더니 말했다.

“두 번째, 두 번째 칸에, 그래요. 거기 서 있으세요.”

나는 여자가 말한 두 번째 칸을 이해하지 못했다. 무엇이 두 번째 칸인 것이지. 내가 서 있는 곳은 두 번째 칸이라고 할만한 게 없다. 굳이 말하자면 첫 번째 칸의 연속이라고 할 수 있고, 계속 흐르고 있는 진흙더미에 가깝다고 해야겠다. 나는 그래도 바닥 안에서 두 번째 칸을 찾으려고 울컥울컥 흐르는 바닥을 보며 중얼거렸다.

“두 번째…두 번째….”

내가 생각한 두 번째 칸이 46번째 지나가는 중이다. 여자가 나의 말을 듣고 답답한지 말했다.

“두 번째요. 그게 어려운 것도 아닌데.”

여자 눈에는 두 번째 칸이 확실히 보이는 모양이지만 나는 벌써 78번째 두 번째가 지나고 있을 때여서 79번째 두 번째가 올 때쯤 그곳으로 몸을 기울였다. 여자는 내 모습에 마땅치 않은 눈을 했으나 내 노력을 인정하기로 한 것처럼 말했다.

“네, 좋습니다. 좋아요.”

나는 여자의 반응에 뿌듯함을 느껴 웃었다. 이런 경우가 살면서 가끔 있었지만 제대로 통한 건 지금뿐이다.

갑자기 여자가 놀란 듯이 말했다.

“그게 뭔가요?”

나는 내가 웃은 것 때문에 여자가 뭔가 오해한 것이 있겠거니 하고 별것 아니라고 말했다. 그런데 여자는 무언가를 참지 못하고 말했다.

“아니, 그게 뭐냐니까요.”

나는 여자의 말에 뒤를 돌아보았다. 멀리 있는 하얀 점으로부터 내가 서 있는 이곳까지 아무것도 없었다. 혹시 내가 서 있는 이곳에 무언가 있을지도 모른다고 생각해서 발로 바닥을 쓱 쓸어 보았지만, 아무것도 발견할 수 없었다. 나는 조금 곤란한 마음이 들어 말했다.

“글쎄요… 저도 그건 잘….”

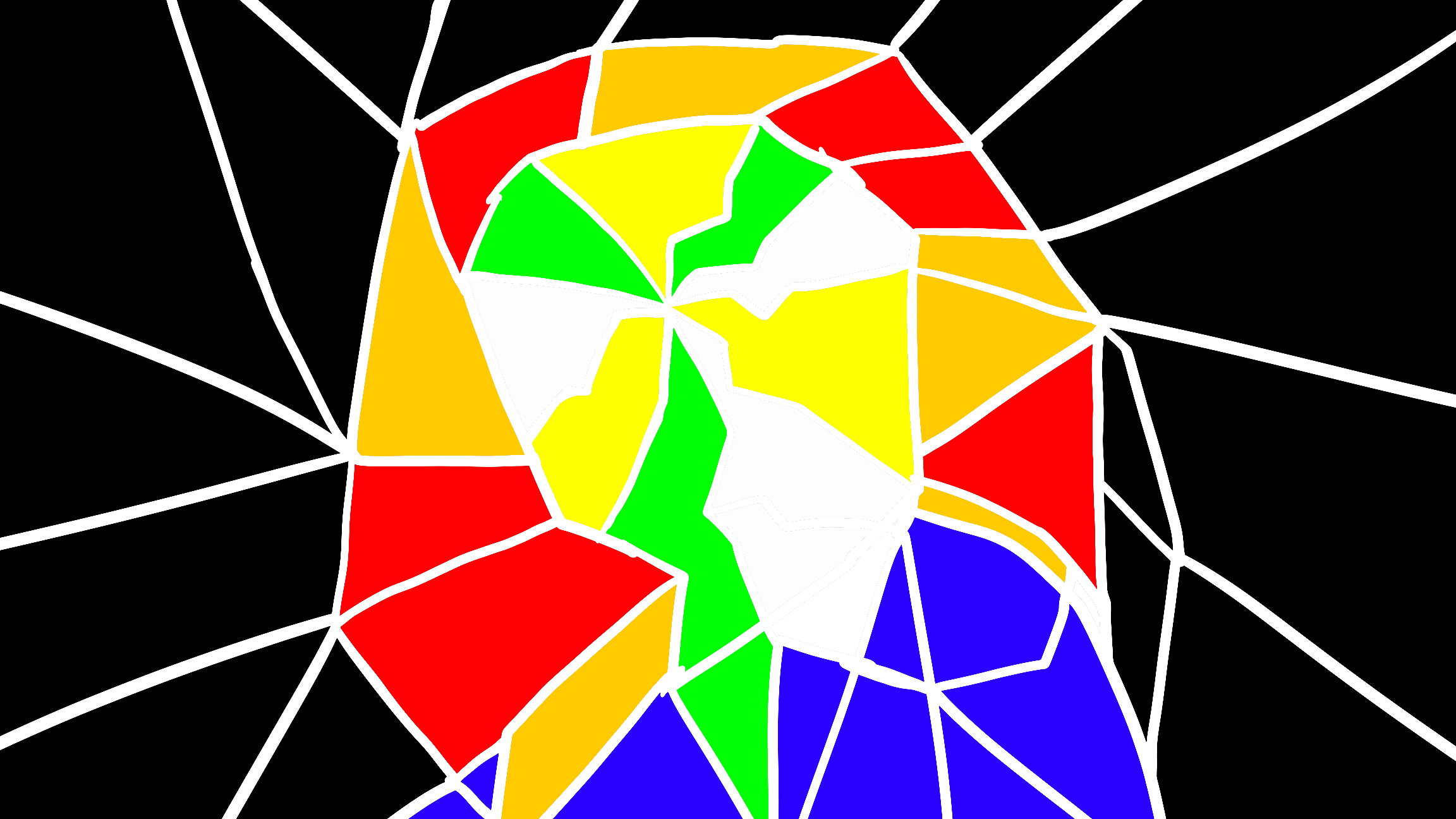

여자의 얼굴이 몇 조각으로 깨진다. 깨진 틈 속은 노랗고 푸른 빛이 새어 나온다. 여자의 입이 움직인다.

“그게 뭐냐고요.”

방금까지 알고 있던 목소리는 아니었다. 두꺼운 기계음과 날카로운 짐승 소리가 뒤섞여서 들린다. 나는 그것을 보고 나도 모르게 말했다.

“뭔가요. 그게.”

여자였던 그것이 입을 움직여 말했다. 그러나 나는 여자 말을 알아들을 수 없어서 조금 망설이다가 옆에 있던 경비원에게 물어보았다.

“저게 뭘까요?”

경비원은 자기 허리에 차고 있는 벨트를 한 손으로 만지작거리다가 대답했다.

“시간이 오래 걸리겠는데요.”

나는 그것도 안 된다고 했다. 더 이상 지체할 시간은 없다. 나는 망설임 없이 경비원에게 말했다.

“그럼 할 수 없네요.”

경비원은 친절한 얼굴로 말했다.

“그럼 안녕히 가세요.”

“네, 그럼 그쪽요.”

나가는 발걸음이 가볍다.

오늘은 정말 기분이 상쾌하다.